Das Lied von den zehn kleinen Negerlein[1] kennen sogar Juristinnen und Juristen. Der BGH hat nun im Versorgungsausgleich – offenbar im Bewusstsein ansonsten entstehender Langeweile – gleich mit der achten Strophe angefangen.

Für die Teilungsmöglichkeiten der Betriebsrenten hatte der Gesetzgeber die Barwerthalbteilung, die Rentenhalbteilung und die Rentenhalbteilung auf Basis geschlechtsneutraler Barwertfaktoren zugelassen. Alle diese drei Methoden hatten ihre Vor- und Nachteile, die von den Versorgungsträgern meist zu ihrem Vorteil genutzt wurden:

- Die Barwerthalbteilung führt bei Kostenneutralität für den Versorgungsträger in bestimmten Fällen zu einem die Halbteilung verfehlenden Rentenertrag der ausgleichsberechtigten Person.

- Die Rentenhalbteilung verfehlt in bestimmten Fällen die Kostenneutralität für den Versorgungsträger, dieser kann sparen, aber auch draufzahlen.

- Die geschlechtsneutrale Barwertteilung führt – bei Kostenneutralität für den Versorgungsträger – in bestimmten Fällen zu einer Rente, die unter dem halben Rentenwert für die ausgleichspflichtige Person liegt.

Am häufigsten wird die Barwerthalbteilung praktiziert. Die ausgleichsberechtigte Person verliert dabei immer die Hälfte ihrer ehezeitlichen Rente. Der Rentenertrag für die ausgleichsberechtigte Person bleibt im Dunkeln, solange der Gesetzgeber den Versorgungsträgern nicht auferlegt, diesen beim Teilungsvorschlag mit anzugeben und öffnet daher Tür und Tor für Betrügereien. Welche ausgleichsberechtigte Frau im Alter 50 weiß am 31.12.2017, wie hoch die Rente aus 50.000 € Ausgleichswert ab ihrer Regelaltersgrenze sein müsste.[2]

Seltener ist die Rentenhalbteilung. Sie kann – geschlechts- und altersabhängig – die Kostenneutralität des Versorgungsträgers verletzen, ihn aber auch begünstigen. Sie ist für die Beteiligten transparent. Jeder bekommt die halbe ehezeitliche Rente, gleich wie alt oder weiblich man ist.

Ganz selten geschieht die Teilung auf der Basis geschlechtsneutraler Barwertfaktoren, die – wiederum geschlechts- und altersabhängig – dazu führen kann, dass beiden Ehegatten weniger als die Hälfte der ehezeitlich erworbenen Rente der ausgleichspflichtigen Person verbleibt. Ein solcher Fall lag der Entscheidung des BGH zugrunde. Die IBM wollte so teilen und scheiterte beim BGH, der kurzerhand dieses ‚Negerlein‘ für unzulässig erklärte:

- Der Halbteilungsgrundsatz gebietet es nicht nur, dass die ausgleichsberechtigte Person die Hälfte des in der Ehezeit erworbenen Anrechts abzüglich der anteiligen Kosten der Teilung erhält, sondern ebenso, dass der ausgleichspflichtigen Person die Hälfte des von ihr erworbenen Anrechts abzüglich der anteiligen Teilungskosten verbleibt (im Anschluss an Senatsbeschl. v. 17.2.2016 – XII ZB 447/13, BGHZ 209, 32 = FamRZ 2016, 775 = FamRB 2016, 176).

(BGH, Beschl. v. 7.3.2018 – XII ZB 408/14)

Nun fragt man sich verdutzt, wie denn Gerichte und Anwaltschaft erkennen sollen, welcher Rentenertrag für die beiden Ehegatten entstehen soll, wenn der Versorgungsträger sich weigert, diesen mitzuteilen. Denn – so der BGH – nur die ausgleichspflichtige Person ist halbteilungssensibel. Es existiert leider keine Verpflichtung des Versorgungsträgers mitzuteilen, um welchen Betrag die Rente der ausgleichspflichtigen Person durch den Versorgungsausgleich verringert wird. Ganz zu schweigen davon, dass fast alle Versorgungsträger sich beharrlich weigern, den Rentenerwartungswert für die ausgleichsberechtigte Person zu offenbaren.

Bei der externen Teilung ist es einfach, die Rentenerwartung für die ausgleichsberechtigte Person zu bestimmen: Der Kapitalwert wird in der gesetzlichen Rentenversicherung in Entgeltpunkte umgerechnet[3] und mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert[4].

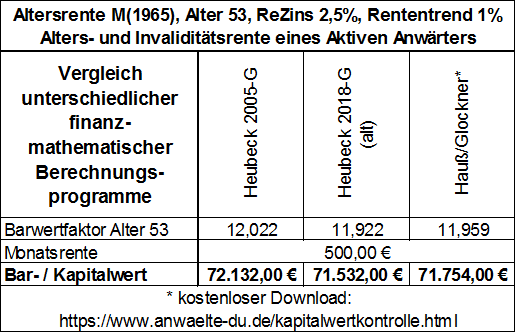

Bei der internen Teilung kann man den Rentenerwartungswert nur vom Versorgungsträger oder kostenträchtig von einem Gutachter bzw. Versicherungsmathematiker oder durch Anwendung des Ihnen auf der FamRB-Homepage kostenlos zur Verfügung gestellten Berechnungstools „Kapitalwertkontrolle im Versorgungsausgleich„[5] erfahren. Das alles bleibt aber solange im obskuren Dunkel des Unwissens verborgen, solange Gerichte und Anwälte sich von den versicherungsmathematischen Zusammenhängen überfordert fühlen und ihre versorgungsausgleichsrechtliche Erkenntnisaversion pflegen.

Der Gesetzgeber bleibt aufgefordert, wenigstens an dieser Stelle das Gesetz zu ändern und den Versorgungsträgern aufzuerlegen, die Auswirkungen des Versorgungsausgleichs auf die Rente der ausgleichspflichtigen Person und die Rentenerwartung der ausgleichsberechtigten Person darzustellen. Anderenfalls wird die Entscheidung des BGH weitgehend wirkungslos verhallen, weil die Betroffenen zu spät merken, dass die ehezeitlich erarbeitete Rente zu stark gekürzt wird oder das Teilungsergebnis unangemessen niedrig ist. Der Tenor bindet nämlich den betrieblichen Versorgungsträger.[6] Was einmal familienrechtlich verkorkst wurde, ist rettungslos verloren.

Gerichte und Anwaltschaft bleiben aufgefordert, zur Kontrolle des angemessenen Teilungsergebnisses (§ 11 VersAusglG) den Versorgungsträger zu veranlassen, die Rentenerwartungen der Ehegatten nach dem Versorgungsausgleich zu dokumentieren.

Die Entscheidung des BGH hat aber auch noch andere Aspekte und offenbart bundesrichterliches Mitgefühl mit der Praxis:

„Selbst wenn die Teilungsordnung eindeutige Regelungen dazu enthält, wie der Kürzungsbetrag beim Ausgleichspflichtigen zu ermitteln ist, sind diese – in erster Linie an den Versicherungsmathematiker gerichteten – Beschreibungen regelmäßig sehr technisch gehalten und erschweren dadurch eine inhaltliche Kontrolle der Regelung durch Gericht und Verfahrensbeteiligte erheblich.“(Rz. 40)

Beherzt räumt der BGH denn auch gleich zwei andere Problemfelder ab:

Der Rententrend, also die Dynamik einer betrieblichen Altersversorgung in der Rentenbezugsphase, ist bei Ermittlung des korrespondierenden Kapitalwerts und damit auch des Ausgleichswerts mit zu berücksichtigen, selbst wenn nicht sicher vorausgesagt werden kann, wie hoch dieser Rententrend ist. Das Gesetz (§ 16 BetrAVG) lässt für betriebliche Altersversorgungen drei Möglichkeiten zu: Die Leistungsanpassung kann dadurch erfolgen,

- dass jährlich die Renten um ein Prozent angehoben werden oder

- alle drei Jahre die Renten nach Entwicklung des Verbraucherpreisindex angehoben werden oder

- die Anhebung entsprechend der Entwicklung der Nettolöhne der vergleichbaren Arbeitnehmergruppen des Unternehmens im Dreijahreszeitraum erfolgt.

Der BGH entscheidet nun klipp und klar, dass der Rententrend bei der Bewertung der Versorgung zu berücksichtigen ist. In der Praxis muss dies dazu führen, dass Anwaltschaft und Gerichte zu prüfen haben, ob in der Auskunft des Versorgungsträgers ein Rententrend angegeben worden ist. Sieht die Versorgungsordnung eine Rentenerhöhung von ein Prozent pro Jahr vor, ist dieser Prozentsatz zugrunde zu legen. Erfolgt die Anhebung nicht nach einem festen Prozentsatz, kann für die anzunehmende Rentendynamik ein Steigerungssatz von 1,75 % bis 2 % angenommen werden. Im klassischen Scheidungsalter von 50 Jahren führt die Annahme eines Rententrends von einem Prozent zu einer etwa zehnprozentigen Steigerung des Ausgleichswerts.

Bei endgehaltsbezogenen Versorgungszusagen ist die Gehaltssteigerung zwischen Ehezeitende und der Entscheidung über den Versorgungsausgleich in die Entscheidung aufzunehmen und bei der Berechnung des Ausgleichswerts zu berücksichtigen. Dies ist nicht ganz unproblematisch. Eine nachehezeitliche Gehaltssteigerung beruht nämlich auf nachehezeitlich erbrachter Leistung der ausgleichspflichtigen Person. Dies gilt auch dann, wenn es sich nicht um einen Karrieresprung handelt. Deshalb ist vertreten worden, dass bei endgehaltsbezogenen Versorgungen der nachehezeitliche Versorgungszuwachs unberücksichtigt bleiben muss (Erman/Norpoth/Sasse, 14. Aufl., § 5 VersAusglG Rz. 8; differenzierend wie jetzt auch der BGH in Rz. 35 der Entscheidung: NK-FamR/Hauß, 3. Aufl., § 19 VersAusglG Rz. 8f.). Eine Gehaltssteigerung, die lediglich dem Inflationsausgleich dient, ist danach bei Bewertung der Versorgung zu berücksichtigen, eine Gehaltssteigerung, die auf individueller nachehezeitlicher Leistung der ausgleichspflichtigen Person beruht, wird nicht ausgeglichen (Karrieresprung).

Und zum Schluss noch der Hinweis: Mehr und mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Ehezeitende lediglich erforderlich ist, um die Höhe der ehezeitlich erdienten Versorgung zu bestimmen. Die Bewertung dieser Versorgung, also ihre Kapitalisierung, erfolgt zu einem entscheidungsnahen Zeitpunkt, weil auch die Umsetzung der Entscheidung des Gerichts in der Regel nicht zum Ehezeitende erfolgt, sondern nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung.

[1] Ich weiß um die mangelnde Korrektheit dieses ‚Unworts‘, die allerdings in der Miniaturisierung relativiert wird. ‚Farbige‘ passt rythmisch nicht und ist vielleicht auch nicht korrekt und ‚farbige Weiße‘ wäre soziologisch korrekt, im Lied aber nicht unterzubringen.

[2] Es sind ca. 378 € bei einem Rententrend von 1 %.

[3] Derzeit knapp 7.000 € pro Entgeltpunkt.

[4] Derzeit noch 31,03 €, ab 1.7.2018 32,03 €.

[5] Dazu Hauß, FamRB 2017, 122.

[6] BAG v. 10.11.2015 – 3 AZR 813/14, FamRZ 2015, 535 = FamRB 2016, 184.